高血压给全球医学界包括我国医疗卫生保健事业带来严峻挑战,如何有效地防治高血压已成为预防心血管疾病最重要的课题之一。自2019年1月19日,全国首个智慧化高血压诊疗中心(iHEC)在瑞金医院成立以来,国内越来越多的医院相继建设iHEC,这无疑将有效推动我国的高血压管控的数字化。在这一发展过程中,中心数量的持续增加令人振奋,更加重要的是在许多区域医疗中心充分考虑各自地区的人口特点,在iHEC项目建设中进行了大量有益的探索。

2021年10月9日,上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院圆满举行了iHEC智慧血压管理项目正式启动仪式,黄浦区智慧化血压管理进入了全新阶段!

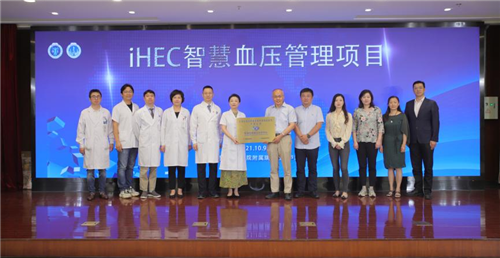

出席本次项目启动仪式的领导、专家和嘉宾有中国高血压联盟主席、上海市高血压研究所所长、上海交通大学医学院附属瑞金医院高血压科主任王继光,上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院党委书记傅人姣、党委副书记兼院长陆勇、党委副书记兼工会主席俞晓萌、心血管内科主任赵建荣、全科医学科主任兼老年科副主任何明,瑞金二路街道社区卫生服务中心主任缪皓霞,淮海中路街道社区卫生服务中心主任袁申毅,五里桥街道社区卫生服务中心主任黄雷,打浦桥街道社区卫生服务中心主任金迎,南京东路街道社区卫生服务中心主任叶波。

上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院副院长祝滨担任主持嘉宾。

精彩致辞

INTELLIGENT HYPERTENSION EXCELLENCE CENTER

王继光教授在致辞中指出国内高血压患者数量庞大,且呈不断增长趋势,仅仅依靠人力无法实现对该类人群服务管理的全覆盖,为此由中国高血压联盟牵头、高血压研究所发起了iHEC项目,旨在通过新型管理平台的搭建助力实现高血压管理的规范化、标准化、信息化,甚至智慧化,进而为解决这一难题提供有效的途径。事实上,高血压管理是最有可能在短期内出现明显成效的疾病预防手段,可以有效减少一半以上心脏、大脑、肾脏等终末期疾病的发生,显著改善患者生活质量。近年来,包括主动脉夹层在内的诸多危重心血管病患者数量大幅上升,这提示目前高血压患者尚缺乏良好管理,往往使得疾病进一步加剧,造成严重后果。许多年轻患者就已经出现了严重的动脉粥样硬化斑块、内皮损伤等问题,如果不能有效控制高血压,未来几年中各种危重心血管病患者数量将会呈现爆发式增长,必需及时有效控制血压并进行综合管理,维护好人民大众的心血管健康。通过智慧化高血压诊疗平台的建设,详细记录信息,帮助患者进行个性化的专业管理,同时还可以依托这一平台开展大量科研工作,创新发展,面向未来。相信在智慧化高血压诊疗平台的助力之下,黄浦区区属医院服务及创新能力等方面将会显著提升,而这些都将在未来展现出无比强大的生命力和创造力!

陆勇院长首先对出席本次启动仪式的诸位嘉宾、各医联体代表等表示热烈欢迎;并提到,历经2年多来的精心筹备和反复酝酿,由黄浦区政府所牵头的“紧密型医联体三年行动计划”战略专项于今年正式设立,其中最主要的任务就是推进六大慢病中心在黄浦区域医疗单位的逐步落地,进而有效推动区域慢病管理的进一步发展,而此次所启动的iHEC智慧血压管理项目无疑可为这一工作提供极大助力。鉴于黄浦区较为独特的人口类型特点,未来希望在这一项目的逐渐落实中,高血压管理工作不仅能够顾及到黄浦区内的常住人口、住院患者、体检对象,而且也可以惠及在黄浦区内工作的逾200万职业人员;同时也非常期待在不断的探索中,瑞金医院卢湾分院能够建设成为一家测压项目标准化及规范化的医院,从而为更多高血压患者带来获益!

签约及启动揭牌仪式

INTELLIGENT HYPERTENSION EXCELLENCE CENTER

在精彩的致辞之后,迎来了最为激动人心的签约及启动仪式。陆勇院长、王继光教授一同在大会屏幕上签名,完成了本次iHEC智慧血压管理项目的签约,这也标志着黄浦区六大慢病管理方向之一的高血压精准管理正式步入崭新阶段。

为更好地推动黄浦区iHEC智慧血压管理平台的建设和发展,陆勇院长代表区域医联体,正式聘请王继光教授担任黄浦区iHEC智慧血压项目区域负责人并颁发证书,对黄浦区高血压防治在学科建设、学术研究、人才培养等各方面的未来发展寄予殷切期望。

共同启动iHEC智慧血压管理项目

最后,在激昂的音乐声中,王继光、傅人姣、陆勇、俞晓萌、祝滨、赵建荣、何明、缪皓霞、袁申毅、黄雷、金迎、叶波共同启动iHEC智慧血压管理项目,并为“上海交通大学医学院附属瑞金医院卢湾分院智慧化高血压诊疗中心”进行揭牌。

此次iHEC智慧血压管理项目的启动,是黄浦区在探索高血压智慧化管理过程中所迈出的重要一步,相信在黄浦区各级医院的共同努力下,iHEC智慧血压管理项目在该区域将会实现更好发展,为更多高血压患者带来获益,助力实现健康中国2030大目标!

会后专家访谈

INTELLIGENT HYPERTENSION EXCELLENCE CENTER

左:王继光教授;右:陆勇教授

问:自2019年全国首家iHEC中心建成以来,历经2年多的发展,当前iHEC项目已取得了哪些进展?

王继光:iHEC项目致力于高血压诊治专业技术平台的建设,其目的在于实现高血压管理的标准化、信息化和智慧化,建设内容包括血压精准测量、靶器官损伤系统评估以及高血压病因学分型等。自2019年在瑞金医院建立全国首家iHEC后,截止目前已加入iHEC的医院已有近千家,瑞金医院卢湾分院在iHEC设立之初就已包含周边5个社区卫生服务中心,这种将中心医院与社区中心有效整合为一个系统的方式特别值得推荐,可以有效涵盖整个区域内绝大部分高血压患者,使其能够获取到相应的技术支持和专业服务。此外,类似的模式在其他地区也有不少,例如在河南省濮阳市人民医院,其通过将血压测量和靶器官损害的评估延伸至县、乡级医疗机构,彻底打通分级诊疗通道,患者血压管理中的一些问题可以在当地及时解决,如需进一步的复杂评估和治疗则可前往中心医院就诊。同时,未来随着监测管理时间延长,患者信息累积得足够多, iHEC平台将能够通过机器学习,实现医疗服务的智慧化,实现对患者更加有效的引导和分流。

问:如何做好高血压的防治工作已成为当前亟需攻克的一大难题,正在全国范围内建设的iHEC则为这一难题的破解提供了一条有效途径;作为iHEC项目发起人,您对于iHEC未来的发展又有怎样的目标和期望?

王继光:目前,iHEC正在全国范围内许多区域医疗中心开展建设工作;在“低知晓率、低治疗率、低控制率”给高血压防治带来了极大困难的情况下,希望通过iHEC这一平台建设,将我国高血压患者的知晓率和治疗率提高到70%以上,从而将高血压的患者控制率在未来10年内提高到50%或更高,即让一半的高血压患者得到治疗而且达标——高血压知晓治疗率从45%提高到70%以上;治疗以后的控制率从现在的40%左右提高到70%。值得注意的是,当中国高血压控制率达到50%之后,则意味着高血压管理问题在一定程度上已得到显著改善,在此基础之上,我们就有条件管理更多患者,实现更大的降压获益,进一步提高高血压控制率。未来,希望全国所有的区域诊疗中心都能建设iHEC平台,每一个县市的每个人都可以从中得到相应的专业服务,实现高血压管理模式的重大变革,迎来标准化、信息化及智慧化高血压管理的新时代。

问:此次iHEC智慧血压管理项目的顺利启动,预示着黄浦区的慢病管理步入全新台阶,能否请您详细谈一谈智慧血压管理项目逐步达成的发展历程?

陆勇:智慧血压管理项目最早是由打浦桥社区与瑞金医院以及上海市高血压研究所一同进行合作,在社区层面建立开展的。2年前,在签订新一轮紧密医联体合作框架时,便提出要打造所谓“1+2+3”的发展模式,慢病管理是其中的重点内容。我们希望可以在医院内建立一体化的网络和体系,照顾到区域内所有群众,而这也是我们将全院的智慧管理系统提上日程的重要动机与原因。但在实现这一目标的过程中,我们发现真正困难的是使所有医护人员都能规范测量血压以及患者出院后也能规范地进行家庭血压监测,在这一方面仍需进一步的努力。此次所启动的iHEC项目除包括了瑞金医院卢湾分院之外,还涵盖了另外5家社区医院,在此基础上我们规划到明年这一项目可以覆盖到黄浦区域的所有社区,通过规范化、同质化和标准化管理体系的建立,带来成本更低、效率更高的效果。同时,我们也鼓励患者实现自我管理,这就需要包括可穿戴设备在内等更为便利的血压测量设备的帮助以及完整的三级网络管理体系的辅助。所谓三级网络,第一个层级是主中心,即具有指导权和制定规范的综合性医疗机构;第二个层级是一二级医院,可以顾及更多不同类型的高血压患者;而第三个层级则是社区卫生服务中心等,帮助发现更多潜在性患者。通过这样一个较为全面体系的运行,可更好地督促大众进行血压自我管理。对于高血压这种慢性病,如果不及早进行关注,一旦出现并发症或发展到后期,将会更加难以处理,因此早期自我管理非常重要,而这也是慢病管理破局的关键。与此同时,需注意黄浦区人群构成较为特殊,除常住人口外,还有数量极为庞大的职业人群,同样需要我们给予重点关注,因此我们也需要根据黄浦区所具备的这一特殊性,选择具有黄浦特色的慢病管理模式。

问:为进一步做好高血压等慢性病管理工作,未来在哪些方面可做出进一步努力?

陆勇:一方面,未来希望职业人群在办公楼等地点就能够享受到血压管理、血糖管理、中医治疗、功能锻炼康复等慢病管理服务,他们只需通过互联网预约就可前往就近服务站点进行相关诊疗,而不用特意前往医院。通过这样一种全新模式的逐步开展,可渐渐地增加慢病管理的存在感,使更多人群加入到慢病管理的队列中。另一方面,值得注意的是,目前我们所采用的血压管理标准绝大部分是依据欧美国家人群数据所制定,欧美人群与东亚人群之间有着较大差异,因此如果想真正了解我国人群的血压整体水平,并拟定适合国内患者治疗方案和标准,则需要通过我国研究队列的建立,进一步帮助我们去真正了解我国患者真正的血压情况。因此,从学术层面来说,未来希望更多人群能够加入到中国高血压研究的队列之中,为探索较为切合中国高血压患者特点的血压管理标准或模式提供助力!

转载自:Clinic門诊新视野