隐蔽性高血压是一种特殊类型的高血压,患者来院时偶测血压数据可能不高,需要通过24小时动态血压监测或家庭血压监测来诊断。据国内众多研究显示,隐蔽性高血压患者靶器官损伤和心血管事件发生风险较正常血压者显著增加,ANTI-MASK研究作为第一项探索隐蔽性高血压患者降压治疗效果的临床试验,首次说明了降压治疗有利于隐蔽性高血压患者的靶器官保护。为让更多临床医生知晓隐蔽性高血压危害,优化隐蔽性高血压患者治疗策略,在第八届中国血压监测学术会议期间,上海市高血压研究所、上海交通大学医学院附属瑞金医院李燕教授特带来专题报告,解读ANTI-MASK研究的试验流程与试验结果。

研究背景

第八届中国血压监测学术会议

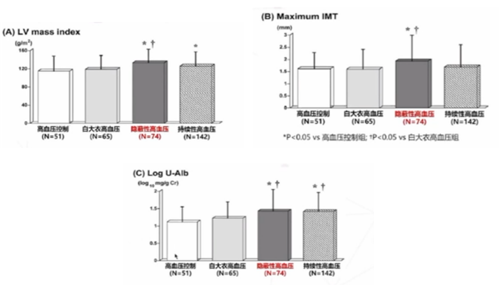

图1:隐蔽性高血压患者的LVMI、IMT、U-ALb水平较高

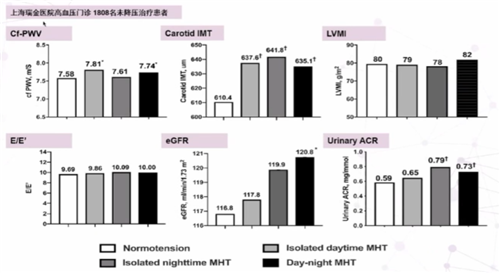

上海瑞金医院对高血压门诊1808名未接受降压治疗患者进行研究,对不同隐蔽性高血压亚型进行探索,结果发现,无论是何种隐蔽性高血压患者(白天血压增高、夜间血压增高、白天和夜间血压均增高)都会出现不同程度的肾脏、血管等靶器官损伤(图2)。

图2:3种隐蔽性高血压亚型均与靶器官损伤相关

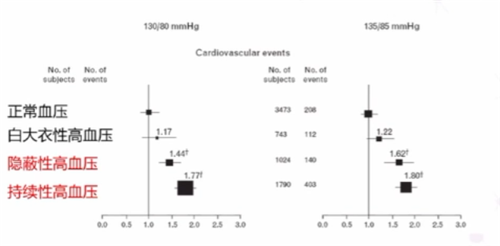

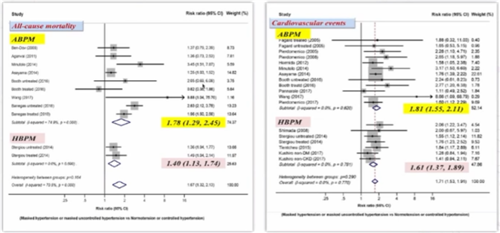

IDACO研究结果指出,隐蔽性高血压患者心血管风险较高,其靶器官损伤程度及相关的心血管风险明显高于正常血压者,且与持续性高血压患者相似(图3)。

图3:IDACO研究结果

图4:家庭血压监测和动态血压监测诊断的隐蔽性高血压患者的心血管风险均显著增高

第八届中国血压监测学术会议

李燕教授:隐蔽性高血压是一种特殊类型的高血压亚型,表现为诊室血压正常、但动态血压或/和家庭自测血压升高。既往人群研究显示,在未降压治疗的人群中,隐蔽性高血压的患病率约为10-20%,在接受降压药物治疗的高血压患者中可高达30-40%。说明有一部分高血压患者经降压治疗后,诊室血压虽然控制达标,但医院外面的动态血压或家庭血压并没有控制正常。国内外的前瞻性人群研究均一致地显示,隐蔽性高血压患者发生心脑肾等靶器官损害的风险显著高于血压正常者,表现为左心室肥厚、微量蛋白尿、动脉内中膜厚度及僵硬度增加,同时死亡风险及心血管事件也明显增高。国内外指南均建议对隐蔽性高血压患者进行积极的生活方式干预管理和及时启动降压治疗,已经服用降压药物的患者需要考虑加强降压药物治疗。我们的临床试验也说明对隐蔽性高血压患者进行降压治疗是能带来获益的,对靶器官损伤具有保护作用。

隐蔽性高血压患者由于其诊室血压正常,如果不进行诊室外血压监测,容易被忽略或漏诊。诊室外血压监测包括24小时动态血压监测和家庭血压监测。但24小时动态血压监测往往要去医院才能获得机器进行测量。

随着家庭血压计的普及,家庭血压监测比较方便易行。规范的家庭血压监测可以发现隐蔽性高血压。7天监测的家庭平均清晨血压升高,或家庭平均夜间血压升高,或家庭全部血压的平均值升高,但诊室血压正常,就可以诊断隐蔽性高血压。

亚洲人由于盐敏感性高,且盐摄入量也比较高,出现夜间高血压的风险较高。很多研究显示,夜间高血压与患者不良预后密切相关。因此,精准管理夜间血压水平非常重要,需要加强夜间血压监测。以前,我们只能通过24小时动态血压监测去测量评估夜间血压,随着血压测量技术和设备的发展,现在已经有可能采用家庭血压计进行夜间血压监测。日本学者进行的相关研究显示,隐蔽性家庭夜间高血压(夜间家庭自测血压≥120/70 mmHg,平均清晨和夜间血压< 135/85 mmHg)者,发生心血管事件的风险明显增加。

通过家庭血压监测设备测量的夜间收缩压,是心血管事件的显著预测因素,且不受诊室血压和家庭清晨血压的影响。2017年的一项荟萃分析提示,家庭自测血压设备和动态血压监测仪监测的夜间血压水平大致相同,因此专家组建议,采用动态血压监测的夜间高血压定义,即夜间血压≥120/70 mmHg,用于诊断家庭夜间高血压。

这些研究说明,采用特定的家庭血压计来监测夜间血压水平也是一种准确、有临床意义的夜间血压监测方式,可以用来筛查诊断夜间高血压。因此,应该通过患者教育让更多的患者学会正确地进行家庭血压监测,从而知晓自身真实的血压水平,及早发现高血压问题,及时就医,把家庭血压控制正常。

目前通过准确性验证的家庭夜间血压计,一般的设置是,在上床睡觉后2、3、4小时各测一次,或者在固定的时间点如凌晨2、3、4点测量,一般一个晚上测量3次,连续测量7天。夜间血压控制正常,进行长期随访的情况下,每周测量1-2个晚上即可。当然,因为家庭夜间血压测量是一个新技术,相关设备还未在中国上市,应用还比较局限,目前对家庭夜间血压测量的时间点和频率还没有统一的推荐。

患者在夜间测量血压也应注意环境等因素,如夜间室内温度、测量姿势等。为确保夜间血压监测结果的准确性,患者应选择经过准确性验证的电子血压计,以正确的方法进行血压测量。考虑到夜间读数和记录的不便,用于夜间血压监测的电子血压计以能自动记录并传输数据至网络平台的设备为佳。

更多内容请查阅第八届中国高血压监测学术会议,链接:https://mudu.tv/live/watch/mview/mnbe0p7m

转载自:Clinic門诊新视野